CAST

高菊花

(日本名:矢多喜久子/ツオウ族名:パイツ・ヤタウヨガナ)

1932年(昭和7年)、阿里山のふもと達邦(タッパン)で生まれる。ツオウ族のリーダーだった高一生(日本名:矢多一生、ツオウ族名:ウオン・ヤタウヨガナ)の長女。戦前は日本人と同じ小学校に通い、六年生のときに敗戦。戦後は師範学校に学び、米国留学準備中に父が逮捕、処刑される。母と九人の兄弟姉妹の生活を支えるため歌手となるも、国民党による尋問が続いた。1971年(昭和46年)、自首証を提出し、17年ぶりにほぼ自由の身となる。

黄茂己

(日本名:春田茂正)

1923年(大正12年)、台湾南西部、莿桐郷生まれ。旧制中学卒業後、約8,400人の台湾少年工の一員として神奈川県にあった高座海軍工廠へ。挺身隊員だった妻と知り合い、敗戦直後に日本で結婚。台湾へ帰国後は、小学校教員として定年まで勤めた。白色テロ時代は「本当の民主主義はこんなもんじゃない」と子供たちに伝え続けた。現在は、書家として個展を開いたり、週一回の日本語教室で日本語を教えたりと充実した日々を送っている。

鄭茂李

(日本名:手島義矩、ツオウ族名:アワイ・テアキアナ)

1927年(昭和2年)、阿里山郷達邦村生まれ。幼少のころに隣村の楽野(ララウヤ)へ移った。高菊花(喜久子)の父方の大叔父。18歳で海軍に志願し、高雄の左営港で敗戦。二二八事件の際、ツオウ族のほかの青年たちとともに嘉義の飛行場攻撃に参加。執拗な尋問を受けたが逮捕は免れた。その後、阿里山郷の原住民族で最初に始めた茶の栽培が成功、何度も日本に旅行した。日本語を話したくなると、軽トラックを運転して喜久子に会いに行く。

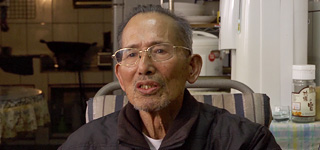

呉正男

(日本名:大山正男)

1927年(昭和2年)、台湾南西部の斗六生まれ、横浜市在住。地元の小学校から東京の中学に進学し、在学中に陸軍特別幹部候補生に志願。航空通信士として現在の北朝鮮で敗戦。中央アジアの捕虜収容所で二年間、強制労働を余儀なくされた。1947年(昭和22年)7月に日本へ戻ったが、二二八事件後の台湾へは帰ることができなかった。父の勧めでそのまま日本に残って大学へ進み、横浜華銀に就職。日本人の妻との間に一男をもうけた。

宮原永治

(台湾名:李柏青、インドネシア名:ウマル・ハルトノ)

1922年(大正11年)生まれ。インドネシア・ジャカルタ在住。1940年(昭和15年)、18歳で志願。戦場を転々とし、戦後はインドネシアで過ごす。約千人の日本兵、インドネシアの青年たちとともに、オランダからの独立戦争を戦った。戦後、インドネシア国籍を取得。1970年代に日本企業のジャカルタ支社に就職し、日本出張の際、家族に会うため台湾へ。最初で最後の里帰りとなった。残留日本兵は現在、宮原氏ともうひとりの二人だけ。

張幹男

(日本名:高木幹男)

1930年(昭和5年)、台湾人の父と日本人の母の間に生まれる。新竹工業学校在学中に日本敗戦。1958年(昭和33年)、台湾独立派の日本語の冊子を翻訳しようとして「反乱罪」で逮捕され、28歳から36歳までの8年間、火焼島(現・緑島)の政治犯収容所で過ごす。出所後、日本語ガイドの仕事を見つけ、1970年(昭和45年)に自ら旅行会社を立ち上げて、島帰りの政治犯を受け入れた。会社は、ガイドと事務スタッフ計150人の規模に成長。現在、会長を務める。